ハンセン病とは―

ハンセン病の正しい理解

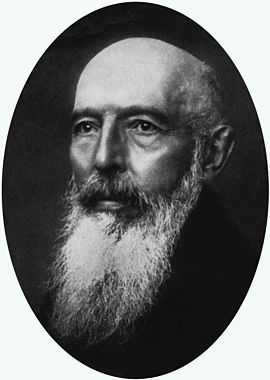

アルマウェル・ハンセン

(1841~1912)

ハンセン病は、結核菌と同じ抗酸菌の一種である“らい菌”によって生じる慢性の感染症です。症状としては、末梢神経症状と皮膚症状が主で眼にも病変が出やすく、二次的に筋委縮や運動障害なども生じます。そのため顔面や手足など体の目に見える部分に麻痺、変形の症状が表れます。

感染経路は、鼻や口・ノドの粘膜からの飛沫感染と皮膚からの接触感染と考えられていますが、その感染力は強いとは言えず、仮に感染しても普通の成人の免疫力があれば容易に発病しません。

同家族の中で複数の患者が出ることから遺伝と誤解されたこともありましたが、遺伝によるものではありません。

病気が進行すると顔や手足に変形が残ることがあります。そのため生じた外観の変化が大きな理由となって、恐ろしい病気として忌み嫌われ差別され、患者は過酷な人生を強いられてきました。

1943年(昭和18)にアメリカで特効薬プロミンが開発され、その後さまざまな治療法が現れて治る病気となり、現在では多剤併用療法(複数の治療薬を併用する治療法)という治療法が確立されています。

以前は「癩(らい)」「らい病」などと呼ばれていましたが、この名称が差別や偏見を生むものとして、1873年にこの病気の病原菌を発見したノルウエーの医師、アルマウェル・ハンセンの名を取って「ハンセン病」と呼ば れるようになっています。わが国では、1996年の「らい予防法」廃止に伴って、「ハンセン病」が正式な呼称とされました。

(文責:好善社)